Vous êtes ici

ASSEMBLEE GENERALE des HAUTES ALPES

Sortie organisée par Ginette CLERGET

du 17 Juin au 5 Juillet 2025

|

Mardi 17 Juin 2025 Installation au camping du Rousset ou Ginette nous accueille et nous place tous . Heureux moment de retrouvailles autour de l'apéro qu'elle nous offre . Les conversations vont bon train .

|

|

|

Mercredi 18 Juin 2025 SERRE-PONCON Nous sommes sur le camping de la Viste à Rousset 05. Très beau camping, ombragé, avec des sanitaires de première classe ! Contrairement aux craintes d’hier soir, la nuit a été plus confortable que prévue car la température à bien baissée. Il semblerait que le réveil se soit déroulé avec 16° pour certain. Bon, le soleil est là et la journée sera belle. Ce matin, visite du musée du Barrage de Serre-Ponçon (BSP). Deux groupes sont constitués et nous sommes accueillis par le personnel du musée qui nous guide de salle en salle pour des présentations ‘’soignées’’ de la construction du barrage. Première salle. Le Barrage à été imaginé de longue date et ce sont deux raisons majeures qui vont justifier sa mise en œuvre. La nécessité de réguler le cours de la Durance qui, par ces débordements, inondait les villages et les cultures de la vallée et aussi, surtout, par l’intérêt de la production d’électricité que permettrait un tel ouvrage. On nous conte la décision des autorités nationales et les premiers travaux qui ont surtout constitué la destruction de quatre villages : Savines ; Ubaye ; Ile de Rousset ; La Ribière et de la Gare de Prunières. Ce fut impressionnant. Beaucoup des habitants concernés devaient être évacués et relogés. Il fallait donc abandonner sa vie et sa maison et ce ne fut pas sans désarroi et peines profondes. Puis ce fut la destruction elle-même et, en voyant ces maisons réduites en gravats, en voyant ces églises et ces ponts dynamités, ces explosions qui réduisaient les villages en ‘’tas de pierres’’ on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec les images actuelles de tant de villes dévastées, cette fois par des guerres, mais le résultat est le même…Désolation, rancune, effroi. Pour le BSP, c’était, bien sur ‘’pour la bonne cause’’ et finalement, beaucoup des gens déracinés finirent par y trouver leur compte. Sauf ! Une légende existe sur ce site. Celle d’Eugène, réfractaire au barrage et qui, dit-on, hante encore les lieux. Mais les gigantesques travaux permirent de créer de nombreux emplois, très bien rémunérés, et biens des paysans se ‘’payèrent’’ leur premier tracteur grâce à cette manne nationale.

|

Ce fut ensuite le coté technique qui nous fut contée. C’est le plus grand barrage d’Europe. Très intéressante présentation expliquant clairement le besoin de dominer cette Durance, parfois folle dans ses emportements et de la transformer en source d’énergie électrique pour le bien de tous. C’est un barrage ‘’en terre’’, inventé par les américains. Un gigantesque mur étanche, ancré dans la roche à -550m, s’élève et est maintenu, renforcé, par la terre de chaque côté. Le muséoscope du Lac offre un très intéressant ouvrage ‘’Mémoire du Lac de Serre-Ponçon’’ qui explique clairement cette aventure extraordinaire. Puis c’est une envolée sur les ailes d’un aigle, grâce à la 3D. Magnifique ! On survole le site du barrage et c’est un voyage enivrant. Bon, quelques âmes sensibles se sont privées de la 3D. Dommage ! La journée a été belle, le soir, le briefing est joyeux…un anniversaire est célébré…tout est bien. Merci Ginette !

François |

|

Jeudi 19 Juin 2025 Le matin Bernard à la barre. |

L'Après midi : Assemblée générale Le soir : |

|

Vendredi 20 Juin 2025 La visite de la maison de l'eau et des énergies était prévue , mais elle était fermée aujourd'hui . Certains en ont profité pour enfourcher leurs vélos .

|

D'autres ont randonné Le saut de Rolland |

|

Samedi 21 Juin 2025

Parc animalier de Serre-Ponçon - Hautes-Alpes

Nous avons découvert de nombreuses espèces : les hiboux, les chouettes, les buses, les vautours fauves, les renards, marmottes, et animaux domestiques.. Ce fut une belle rencontre avec les soigneurs lors du nourrissage des marmottes et nous avons assisté à une démonstration des rapaces en vol libre. Ces rapaces maîtrisent parfaitement les courants aériens. Une belle journée de partage.

En fin de journée nous nous sommes retrouvés sur le parking du fort de MONT-DAUPHIN, nos camping-cars ont passé la nuit sur un plateau rocheux surplombant la Durance et le Guil, c’était époustouflant. La fête de la musique battait son plein et nous avons pu assister au feu de la St Jean. Il y avait un monde fou.

Le soir nous avons dégusté un plat typique des hautes Alpes : les oreilles d’âne. C’est un gratin de crêpes et d’épinards sauvages. Il tient son nom des tétragones (épinards sauvages) qui ont ,à maturité, la feuille en forme d’oreille d’âne.

Catherine et Bertrand Monique et Daniel |

|

|

Dimanche 22 juin 2025 Visite Mont-Dauphin Après une nuitée finalement paisible (pas de rave party) sur les hauteurs de Mont-Dauphin, nous partons de bon matin pour la visite du village fortifié et de sa place, forte guidés par Delphine. La place forte, conçue par Vauban, constitue l’ensemble principal du site. Elle est inscrite au patrimoine mondial au titre des sites Vauban. Elle a été construite à partir de 1693 à la demande de Louis XIV pour sécuriser la frontière italienne alors proche du village. Son nom lui est alors attribué en l’honneur du Dauphin, fils ainé du roi. Parmi les éléments caractéristiques de la place forte, on note : -la lunette d’Arçon positionnée en aval de la fortification, capable de tenir l’assaillant en respect voire d’ouvrir le feu à revers. -les fortifications enterrées, le bastion de forme triangulaire, offrant moins d’angles morts et la demi-lune pour se défendre mutuellement. Cette forteresse a acquis une telle renommée de dissuasion qu’elle n’a jamais été assiégée. Elle a également une fonction de protection du village et de ce fait a hébergé, outre les militaires, des civils. Les maisons du village sont bâties le long de rues droites et larges pour faciliter le déplacement de l’artillerie. La construction d’un hôpital a été abandonnée, le site n’ayant jamais été assiégé. Après avoir contourné la poudrière enterrée sous une épaisse couche de terre pour limiter les effets d’une éventuelle explosion, nous terminons par l’arsenal dont nous avons particulièrement apprécié la fraicheur avant de rejoindre les campings cars sous un soleil de plomb. L’après-midi, chaque équipage a pu se rendre à la fontaine pétrifiante ou aux sources d’eau chaudes puis rejoindre le camping de l’Argentière la Bessée. Patrick , Marie Francoise L |

|

|

|

Lundi 23Juin 2024 En allant visiter les mines d’argent de l’Argentière la Bessée, une statue représentant Edward Whymper a retenu mon attention et suscité ma curiosité Laurence Damien

Mardi 24 Juin 2025

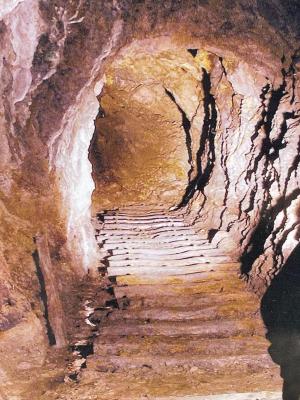

Notre RDV a été fixé à 8h05 à l'entrée du camping. Nous longeons la Durance d'un pas déterminé afin de partir à l'assaut de la mine nichée dans le vallon du Fournel. Dans un premier temps, un film nous est présenté et nous apprend ceci : cette mine attire environ 8000 visiteurs par an.

Puis, nous rallions la mine par un chemin tracé qui descend vers ses entrailles.

A l'entrée, nous sommes tous équipés d'un casque et d'une charlotte. Notre guide nous montre les outils utilisés pour creuser la roche : un pointeau et un marteau. La galerie principale du 19ième siècle est la plus haute. A cette époque, un trou d'un centimètre était fait en 3h30. Cette mine tournait 24h/24h. C'est au début du 20ième siècle que la mine cesse d'être exploitée et que la nature reprend ses droits. En 1996, il est pourtant décidé de rouvrir la veine par des investigations souterraines (fouilles et désobstructions) et s'en suit la mise en place de visites guidées qui nous permettent de découvrir cet univers souterrain.

Marie-Christine pour Danielle et Gérard : merci à elle...

|

|

Mercredi 25 Juin 2025

|

|

|

jeudi 26 juin 2025, Nous sommes stationnés au camping Freyssinet à 3 Km de Vallouise. Le matin étant jour de marché, y va qui veut, ceux qui sont allés au glacier blanc, ont la possibilité d’aller à la maison du parc des écrins à Vallouise. La plupart de ceux qui sont descendus, restent manger sur place en attendant la visite guidée de Vallouise. Pour notre part, nous rejoignons le 1er groupe après avoir déjeuné dans nos camions. Elsa , notre guide nous attend sur le parvis de l’église où elle nous présente Vallouise sur le plan historique. Vallouise est située dans les Alpes de Haute Provence à 1 106 m d’altitude. Elle s’appelait autrefois Vallée Loysia et était occupée par des habitants liés au culte vaudois, ils ont été arrêtés, persécutés et leurs biens confisqués lors de croisades. Les persécutions ont pris fin lorsque le roi louis XI en ordonne l’arrêt en 1478. En remerciement Vallis loysia fut rebaptisé en Vallouise en l’honneur du roi. Des consuls sont élus pour un an afin de gérer chaque hameau et décider des travaux à réaliser. Pour qu’il n’y ait pas de favoritisme, ils doivent payer les travaux de leurs deniers et sont remboursés ultérieurement, si ceux-ci sont jugés utiles ou non. Beaucoup d’échanges ont lieu entre les vallées , c’est ainsi qu’un Saint Christophe est peint sur le fronton de l’église pour porter chance aux voyageurs. Celui-ci fut remplacé par une peinture de Saint Etienne ultérieurement. L’activité principale de Vallouise est l’élevage et l’agriculture très éparpillé de 1 400 m à 2 000 m. Les belles maisons à arcades conjuguent matériaux locaux, fonctionnalité et élégance. Tout est question de circulation ou au contraire de ventilation ; cave et écurie au rez de chaussée. Au 1er étage : le logis cuisine, une chambre et une partie de la grange. Au dessus le grenier très ventilée pour le séchage du foin pour les animaux. La circulation d’un étage à l’autre se fait à,l’extérieur : balcon et échelle de meunier. Les maisons sont perpendiculaires aux rues avec un jardin entre chacune d’elles. Au 19è siècle, les propriétaires les plus riches font construire des galeries avec arcades et portiques, les dates de constructions et les initiales des propriétaires sont également gravées sur ces domaines. Sur l’une d’elle, un cadran solaire créé par Zerbanla a été commandé par une riche veuve. Nous quittons ensuite les rues pour revenir vers l’église. A l’arrière de celle-ci une chapelle de la confrérie des pénitents noirs (chargés des enterrements). Au départ,il y avait une petite église ne pouvant supporter de clocher. Celui-ci fut construit à côté, il a la forme d’une tour carrée supportant un grand clocher. La petite église a disparu, laissant place à l’actuelle église Saint Etienne adossée à la tour carrée sans doute pendant la seconde moitié du XVè siècle. Elle a été restaurée récemment, elle est surtout remarquable par sa taille, ses piliers en pierre de taille, son portail en marbre orange, une corniche avec masques sculptés, une peinture des rois mages et une porte magnifique de style gothique avec une serrure remarquable à palatre . Elle est classée au titre des monuments historique depuis 1913. A l’intérieur, vaste église à 3 vaisseaux : un central et deux latéraux, plusieurs chapelles latérales,des fonds baptismaux géants, sculptés avec un immense couvercle également sculpté avec la date de 1518. Une chapelle du rosaire est particulière avec des peintures murales, des piliers de stuc cannelés supportés par des anges, une corniche en bois peinte au dessus représentant d’un côté Saint Antoine devant une forêt et de l’autre côté Paul devant sa grotte. Au centre une scène de pentecôte. Cette chapelle a été offerte par 2 seigneurs. Josiane et André Marie Cécile et Jean Yves |

|

|

Vendredi 27 juin 2025

Visite guidée de la cité Vauban >

Nous quittons le camping de Vallouise direction le parking du Parc des Sports à Briançon. La visite guidée de la cité Vauban est prévue à 15h mais ce jour là il n'a pas été simple de se garer et d'arriver au point de rendez-vous, le Premier ministre François Bayrou accompagné de quatre ministres sont en déplacement à Briançon pour une visite consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. La fête médiévale débutait ce même jour. Certains prennent le bus et d'autres, comme nous, décidons de partir à pied soit 2 km, la cité Vauban culmine à 1326 m.

Rendez-vous Porte de Pignerol à côté de l'office de tourisme, notre guide Corinne nous amène visiter l'ancien Palais de Justice avec sa place d'armes et son puits. Une copie du plan relief de Briançon est exposé dans la salle d'audience. Le bâtiment extérieur est orné de deux cadrans solaires.

Malgré les travaux, nous avons la chance de visiter l'ancienne église du Couvent des Cordeliers fondée en 1388.

La visite s'achève par la Grande Rue. Celle-ci est équipée d'un canal appelé La Gargouille destiné à protéger la ville des incendies et à arroser les cultures.

Après cette très belle visite qui c'est achevée vers 18h30, retour au camping-car direction le camping des Alberts à Montgenèvre. Il ne faut pas déroger à la règle, nous sommes les hôtes ce soir là pour préparer l'apéro.

Sylvie , Bernard .

Statue de Vauban , face à la citadelle.

|

|

|

|

Samedi 28 Juin 2025 Une balade littéraire avec Emilie Carles, née en 1900 à Val des prés

Les sentiers sont larges, d’autres beaucoup plus étroits. Certaines parties boisées, d’autres très ensoleillées. On marche dans la vase, au milieu des canards, des grenouilles. On escalade des barrières. La balade près de la Clarée est très belle. Notre guide, Christian, nous explique le nom des montagnes, des fleurs (une fleur avec rhizome servait autrefois à cailler le lait), des arbres, les transhumances, les chapelles, les fours à pain, le travail aux champs… Cette balade littéraire nous permet de (re)découvrir Emilie Carles, institutrice dans différentes communes avant de revenir à Val des Prés en 1951 pour être nommée titulaire de l'école. Christian nous lit, dans des lieux précis, des extraits de son livre « Une soupe aux herbes sauvages » où elle relate sa vie familiale et professionnelle. Elle habitait une grande maison, dite « Le château ». Il n'y a pas de plaque sur la maison, pas de tombe avec son nom dans le cimetière car elle a donné son corps à la science. Pourtant, elle est toujours bien présente dans la vallée de la Clarée. A l’époque où est sorti son livre, c’est un roman qui dérange. « Il y a chez elle une hauteur de vue qui est très peu commune à l’époque dans ces montagnes » explique son fils. Car, au-delà du récit de sa vie, Emilie Carles explique les combats qu’elle mène : apprendre aux enfants la tolérance, le refus de la guerre et la fierté des traditions paysannes. Avec Jean Carles, son mari, elle lutte contre l’injustice, le racisme, le patriarcat et la soumission des femmes... Son souhait est d’ouvrir la population à la culture et à l’esprit critique à une époque où le travail au champ a plus de valeur que l’instruction et le bien-être des enfants. « Personne ne pouvait échapper à ce code immuable du travail, dès le plus jeune âge il fallait être utile et rapporter. » E. Carles

Quelques anecdotes : Lorsque Emilie a obtenu son certificat d’étude, l’inspecteur s’est déplacé pour demander à son père qu’elle continue ses études. Celui-ci a accepté, lorsqu’il a su qu’il obtiendrait une bourse. Mais Emilie le respectait et a continué à aider son père et d’autres montagnards en plus de son travail d’institutrice. Nous avons dépassé le village de Val des prés pour aller vers le hameau suivant où Jean, ouvrier, de 11 ans son aîné, est venu faire sa demande en mariage, dans les champs de foin. Habillé comme Maurice Chevalier, il a laissé tomber la veste, a retroussé les manches et les a aidés. Il fallait se faire accepter car les paysans ne reconnaissaient pas ceux qui n’avaient pas de propriété. Le but dans leur vie était aussi de conserver cette propriété dans la famille. Jean, peintre décorateur, a rénové le château puis reçu, pour des prix dérisoires les premiers congés payés de 1936. Ces vacanciers du Front populaire n’étaient pas bien vus par les paysans qui trimaient tout l’été pour engranger le stock de foin nécessaire pour les vaches (un hectare de foin fauché par vache). Les conditions étaient dures : « 9 mois d’hiver, 3 mois d’enfer ». Tout le village se réunissait pour cuire le pain, dans le four à pain du village Celui qui cuisait le pain en premier utilisait le plus gros tas de bois du village. Alors, ils tiraient au sort les numéros de passage. Le premier était défavorisé car soit le four n’était pas assez chaud, soit il était trop chaud. Le pain était fabriqué pour 6 mois. L’hiver, les morts étaient suspendus au grenier pour qu’ils gèlent parce que la terre était trop dure. On attendait le printemps pour les enterrer. Puis, on envoyait les enfants chercher du pain au grenier, en leur disant : « En passant, tu salueras la grand-mère ».

Riche de l’expérience de la matinée (11 km et 4h de marche, avec abandon de certains), l’après-midi fut plus douce. Une balade littéraire riche qui donne envie de lire ou relire le livre de Emilie Carles… Hélène Michel .

|

|

Dimanche 29 juin 2025 La matinée Après une nuit reposante dans le joli camping des Alberts, la matinée est consacrée à la visite de l’église Saint-Claude de Val des Prés. Nous y accédons après un petit parcours à pied le long des eaux si transparentes de la Clarée. A l’église nous sommes accueillis par M. Prunier qui est le président de l’ASEVP (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Val des Prés). Depuis plus de 30 ans, l’association a porté la restauration de la petite église baroque remettant en état peintures, retables, statues et mobilier. Les voûtes sont ornées de frises peintes, l’ensemble est lumineux et chaleureux. Parmi les trésors de l’édifice, nous pouvons admirer des fonts baptismaux du XV° et du XVIII° siècles, une fresque murale de Saint-Claude, un tableau de la Cène, une estampe de Drevet , peintre de Louis XIV, un maître autel en bois aux couleurs d’origine, un magnifique retable de Saint-Claude, un coffre en bois peint dit « Tour de David » abritant une vierge polychrome… La richesse des ornements, dans un contexte de guerres de religion, était destinée à lutter contre l’hérésie vaudoise, courant religieux protestant s’opposant à l’ostentation de l’église catholique. Nous visitons également la petite sacristie qui abrite des trésors souvent offerts par des familles exilées qui, fortune faite sur des terres lointaines faisaient des dons pour l’église de leur paroisse d’origine ; on peut ainsi admirer des objets religieux dont un magnifique ostensoir, des antiphonaires manuscrits datant d’avant l’imprimerie (ce sont des livres de partition de chant grégorien) ainsi que de nombreuses chasubles richement brodées. Une des dernières actions de l’Association de Sauvegarde était le remplacement des bancs, la commande ayant été réalisée par un artisan local. Au final cette petite église baroque de Val des Prés est un petit bijou et nous ne pouvons qu’admirer l’engagement et le travail de tous les passionnés du patrimoine local qui ont permis la remise en valeur du monument. Bravo pour le travail accompli. Nous redescendons ensuite au camping en faisant un petit crochet par la « Police Rurale de Lusagne ». En effet Val des Prés sert aussi de décor à la série télévisée « Alex Hugo », la commune a mis à la disposition de la production un bâtiment qui figure le poste de Police de la série. La plupart des habitants malgré quelques petites gènes lors des tournages, considère le projet d’un œil plutôt indulgent car la diffusion des épisodes contribue à faire connaître les magnifiques paysages du briançonnais et constitue un vecteur de promotion touristique. L’après-midi C’est en bus cette fois que nous quittons notre camping pour remonter la vallée de la Clarée, accompagnés d’Elsa Giraud notre guide. Notre première étape est Plampinet : dans ce hameau de la commune de Névache, nous visitons l’église Saint-Sébastien puis la chapelle Notre-Dame-des-Grâces. Ces deux édifices religieux comptent parmi les trésors de la peinture murale dans les Alpes. La visite débute par l’église Saint-Sébastien en haut du village, sa construction date de 1510 et son clocher est du XVII° siècle, elle est consacrée en 1532. Sa particularité est d’être entièrement peinte. La chaleur des ocres, des grenats, des bruns, la vivacité des détails font de ces œuvres religieuses un spectacle extraordinaire. Attribuées à une équipe de peintres italiens elles racontent l’Annonciation et la Passion du Christ. Le deuxième sanctuaire du village est la chapelle Notre-Dame-des-Grâces : sur ses murs, des fresques du XV° siècle présentent les Sept Pêchés capitaux enchaînés par le cou. La Paresse est montée sur un âne, l’Envie sur un lévrier, la Colère sur un léopard, la Luxure sur un bouc, la Gourmandise sur un renard, l’Avarice sur un blaireau, l’Orgueil sur un lion ; les Vertus sont symbolisées par des femmes agenouillées. Ces tableaux sont l’œuvre d’un peintre natif du village Hippolyte Laurençon. Après cette seconde visite, le bus nous emmène au hameau principal de Névache, Ville-Haute. Le village est remarquable pour son patrimoine bâti ancien. Ces maisons au charme bucolique, témoignent avant tout de l’activité des hommes au cours des siècles. En effet les habitants de ces vallées reculées ont su développer un habitat adapté à leurs besoins : vivre, survivre parfois à des hivers longs et rigoureux, en abritant leur bétail, leur récolte et leur famille. La maison comportait un seul bâtiment qui regroupait les hommes, les bêtes et la grange, le tout construit avec des matériaux locaux, pierres maçonnées et enduit de chaux, bois de mélèze imputrescible pour la charpente et la couverture en bardeaux. Les maisons sont plutôt regroupées, pour faciliter la communication et l’entraide entre voisins pendant les mois enneigés, ou raccourcir les distances entre les lieux de rassemblement (chapelle, fontaine, école, lavoir, four banal). Les murs maçonnés abritent la pièce de vie et l’écurie accessibles par la même porte, les parties supérieures à pans de bois servent à entreposer les récoltes. Les balcons, sont orientés au soleil et abritent le séchage de la pluie et de la neige. Notre visite du village se termine par l’église Saint-Marcellin qui contient un très beau retable baroque en bois de mélèze doré à la feuille du XVIII° siècle mettant en avant le culte des Saints. Après ce bel après- midi de visite, retour au camp pour un apéro bien mérité !

Sylvie Florentin et Jean-Yves Le Goas |

Mr Prunier

Eglise de Val des Prés

A Névache Pamplinet |

|

Lundi 30 Juin 2025

Nous avons quitté notre camping ombragé des Alberts en direction de Château Ville Vielle distant de 43 Kms mais plus d’une heure de route annoncée au GPS ce qui laisse présager d’une route en lacets. En effet il fallait monter le col de l’Izoard (2360m) ou un orage de grêle nous contraint à nous arrêter au parking du refuge Napoléon. Le long de notre route, superbes paysages verdoyants, petits villages et stations de ski : Brunissant, Arvieux et bientôt notre destination au pied de Château Queyras qui sur son éperon rocheux domine la ville. Le soir au moment du briefing et de l’apéro, nous avons droit à un copieux arrosage, chacun s’abritant sous son parapluie mais résistant jusqu’à la fin. Le soleil ayant refait son apparition, honteux de s’être caché et d’avoir voulu gâcher ce moment mémorable.

Equipages : Bertrand ; Costentin ; Guihard |

|

Mardi 1er juillet 2025 CHÂTEAU QUEYRAS

Notre camp de base se situe à Château Queyras, au pied du château. Ce mardi 1er juillet nous sommes réveillés par “Ricco”, le coq du village et les cloches de l’église. Le soleil est revenu après les fortes pluies de la veille. En effet, nous avons quitté la vallée de la Clarée juste avant toutes ces inondations et coulées de boue mais laissant derrière nous Catherine et Bertrand qui attendent une pièce pour le moteur de leur véhicule ainsi que Bernard qui reprend des forces après sa chute. La visite se fait en 2 groupes, toujours commentée par Elsa, notre guide. Après avoir grimpé une bonne pente, nous arrivons au château situé sur un verrou glaciaire. Il se situe à 1427 m d’altitude, c’est le plus haut château de France. Notons d’abord le château médiéval du XIIIè siècle, possession du Dauphin. Quand le Dauphiné est rattaché à la France au XIVè siècle, le château conserve son rôle militaire et devient citadelle militaire royale. Différents ouvrages dédiés à la vie de la garnison sont construits (citerne, pavillon du gouverneur puis plus tard, la poudrière en 1787). Au Moyen Age, les défenses sont assurées par des châteaux assez hauts avec des tours rondes, l’artillerie étant plutôt axée sur des arcs et des catapultes. Avec l’évolution de l’artillerie (tirs aux canons) sont privilégiées des fortifications basses et épaisses. Et c’est alors au XVIIè siècle que les fortifications bastionnées de Vauban donnent au château une nouvelle dimension architecturale. Il est achevé en 1704. Puis d’autres projets sont réalisés au XVIIIè et XIXè siècle. Au XVIè siècle, durant les guerres de religion successives, le fort n’a été pris qu’une seule fois par le Duc de Lesdiguières, spécialiste de la guerre en montagne. Après la 1ère guerre mondiale, le Fort Queyras devient un centre d’instruction. Le dernier fait d’armes du fort remonte à 1940. Il est démilitarisé en 1944. En 1955, l’armée le vend et depuis, 5 propriétaires se sont succédés. Le propriétaire actuel est Nicolas Chabrand et sa compagne. Côté cinématographique, le fort a servi de décor au film « Le Bossu » réalisé par Philippe de Broca avec Daniel Auteuil. A la fin de cette visite, nous nous rendons au restaurant-gril situé à la sortie (ou à l’entrée) du village. Repas copieux avec une viande excellente, cuite comme il se doit, frites, légumes de saison, panacotta aux fruits rouges, arrosé de vin rosé ou bière selon les goûts de chacun. Après le repas, le 2ème groupe se rend au château pour la visite tandis que les autres vont s’occuper au gré de leurs envies. Malgré l’orage qui gronde et les quelques gouttes, nous croisons les doigts pour notre briefing et apéro de la soirée. Hélas nous n’échappons pas à la pluie, mais moins forte que la veille et se sera un apéro debout en partie sous l’auvent de Danielle et Bruno. A cette occasion nous disons au revoir à Josiane et André ainsi que Corinne et Patrick et leur souhaitons bon voyage de retour. Pour les autres, l’aventure continue. Danielle et Bruno BOULET Corinne ROUARD et Patrick GETET

|

|

|

Mercredi 2 juillet 2025 Aujourd’hui, journée libre pour visiter la région et notamment Saint-Véran, le plus haut village de France à 2040m d’altitude. Magnifique village aux vieux chalets préservés situé en plein cœur du parc national du Queyras. Certains font du co-voiturage tandis que d’autres montent avec le car depuis l’arrêt de Château-Queyras. Ce matin, peu de touristes (ce qui est plutôt bien) … et peu d’échoppes ouvertes … Vers midi, nous déjeunons au restaurant « Les Marmottes » où, bientôt, la plupart du club nous rejoint ! Les nuages se font menaçants tandis que quelques marmottes, fort à propos, sortent de leurs trous en sifflant, juste sous la terrasse du restaurant. En fin d’après-midi, quelques étourdis ont raté le dernier car ! Mais la gentillesse du chauffeur va réparer leur étourderie et les ramener au parking de Château-Queyras à temps pour le briefing !

Michèle Hoizey |

|

Jeudi 3 Juillet 2025

Notre dernière nuit à Château Queyras nous a permis d’immortaliser le château et ses jeux de lumière. Nous prenons donc la route pour Barcelonette et les magnifiques et impressionnantes Gorges du Guil. Plusieurs parcours s’offrent à nous : soit par Savine le Lac ou par le col de Vars, c’est que choisissent les plus téméraires pout pique-niquer. Par manque de place nous continuons notre progression vers les Alpes de Haute Provence, mais le ciel s’assombrit de + en + et l’orage menace ! Sur notre parcours beaucoup de restes des coulées de boues dues aux orages des jours précédents. A 16h00 notre groupe investit le Camping « Tampico » mais l’orage n’est pas loin et très vite nous voilà sous la pluie ce qui nous contraint à annuler le briefing et le reporter au lendemain 11h30.

Equipages : Bertrand ; Costentin ; Guihard |

|

|

|

Vendredi 4 Juillet 2025 L'après midi visite guidée du centre historique et du cimetière de Barcelonnette .

Barcelonnette : une bastide fondée au XIIIe siècle Le plan géométrique de Barcelonnette avec ses ilots régulièrement bâtis autrefois protégés par une enceinte (22 tours et 4 portes) remonte à sa fondation-reconstruction située entre 1181-1231, et placée sous l’autorité du Comte Raymond Bérenger V qui lui donne comme nom, Barcelone de Provence. Ce plan s’est maintenu intact jusqu’à nos jours. Barcelonnette se dote d’un ensemble remarquable de constructions urbaines classiques régulièrement ordonnancées qui serviront de modèles aux premières villas suburbaines : façades symétriques, portes d’entrées soulignées par un balcon central, chaînages d’angle en marbre rose de Serennes. Les façades exposées plein Sud s’ornent également de cadrans solaires. Réparties sur une vingtaine d’hectares à la périphérie de la ville médiévale, les villas de Barcelonnette rassemblent une cinquantaine de constructions. Édifiées entre 1870 et 1930, elles donnent naissance à un urbanisme de villégiature où parcs et jardins, plantés d’essences rares et savamment dessinés, constituent le nouveau tissu urbain, à l’instar des villes d’eaux et stations thermales contemporaines.

Le projet de la villa en Ubaye ne se conçoit pas sans la construction d’un tombeau monumental dessiné parfois par le même architecte.

Exécutés dans les plus beaux marbres extraits des carrières de la Haute Ubaye, de la Chapelue (Hautes Alpes) et de Carrare en Italie, les tombes multiplient les modèles et adoptent, comme les villas, le style éclectique et fantaisiste.

Le voyage est terminé , tout le monde est ravi et nous remercions chaleureusement notre chère Ginette qui , encore une fois, nous a donné de quoi combler nos coeurs et nos mémoires . |